Пути заражения

Заболеваемость клещевым энцефалитом имеет сезонный характер. Максимальное количество заражений отмечается в период с мая по июнь, а также в начале осени, когда возрастает активность клещей в природе.

Иксодовые клещи широко распространены от восточных до западных границ России. Обитают они на кустарниках и в зарослях травы, но выше одного метра над землей не поднимаются.

Вирус клещевого энцефалита относится к роду флавивирусов и имеет очень маленький размер. Это позволяет ему с легкостью проникать через защитный барьер иммунной системы.

Чаще всего инфекция попадает в организм человека вместе со слюной

клеща, который незаметно присасывается к телу и питается кровью. Чем дольше

паразит находится на коже, тем выше вероятность инфицирования, если он заразен.

Молоко и молочные продукты, которые не прошли термическую обработку, но были получены от зараженного животного, тоже могут стать источником вируса. В редких случаях инфицирование происходит при переливании крови и трансплантации органов. От человека к человеку заболевание не передается.

Какие у клещевого энцефалита симптомы

Клещевой энцефалит у каждого человека протекает по-разному. У одних симптоматика ярко выражена, у других — практически незаметна. Тяжесть развития болезни зависит от способа заражения, ее формы. Немаловажную роль играет возраст пострадавшего: чем старше человек, тем сложнее переносится болезнь.

Несмотря на возможные осложнения, обычно клещевой энцефалит проходит в легкой форме. Симптоматика проявляется небольшим повышением температуры тела, общим недомоганием и слабостью. При этом человек испытывает умеренную головную боль. В 90% случаев отмечаются нарушения сна.

Если болезнь прогрессирует, то ее симптомы становятся более

выраженными. Об этом свидетельствует:

- резкое ухудшение состояния,

- озноб, лихорадка,

- острая головная боль,

- ломота в суставах, вялость,

- тошнота и рвота,

- заторможенность реакции,

- нарушение координации движений.

С течением времени у зараженного человека отмечаются покраснения на коже лица, шеи, груди. Кровеносные сосуды в белках глаз заметно расширяются. На фоне резкого увеличения температуры тела могут наблюдаться судороги (чаще возникают у детей). При заражении через молочные продукты возможны боли в животе, диарея.

Классификация заболевания

Клещевой энцефалит имеет три формы:

1.Лихорадочная. Носит волновой характер, то есть симптомы через некоторое время после появления стихают, а затем снова возвращаются. Главный признак такой формы болезни — высокая температура тела. Лихорадочное состояние также проявляется волнами и длится примерно 10 дней.

После выздоровления, подтвержденного лабораторными анализами крови и спинномозговой жидкости, человек может по-прежнему чувствовать слабость, повышенную потливость, учащенное сердцебиение около одного месяца.

2.Менингеальная. Тяжелая форма болезни, при которой вирус достигает оболочек спинного и головного мозга. Она характеризуется очень сильной головной болью, с которой не справляются даже обезболивающие препараты. У пострадавшего наблюдается менингеальный синдром, выраженный симптомами Кернига и Брудзинского: человек не может сгибать шею (его затылочные мышцы сильно напряжены), разогнуть ногу в коленном суставе.

Кроме этого, у него возникают приступы рвоты, наблюдается высокая чувствительность кожи. Малейшее прикосновение вызывает болезненные ощущения. Такое состояние может длиться до двух недель. После облегчения симптомов и нормализации температуры тела, у переболевшего человека в течение двух месяцев сохраняется угнетенное настроение, вялость, светобоязнь.

3.Очаговая. Форма заболевания с наиболее неблагоприятным прогнозом. Инфекция проникает в головной и спинной мозг. В результате у человека наблюдаются тяжелые симптомы в виде нарушения сознания, галлюцинаций, лихорадки выше 40°C, рвоты, судорог. При серьезных поражениях мозга страдает дыхательная и сердечно-сосудистая система, может наступить паралич.

После острой фазы болезни любого из видов может развиться прогредиентная форма. Ее особенность в том, что стойкие нарушения функций головного и спинного мозга проявляются спустя продолжительное время — через несколько месяцев или даже лет.

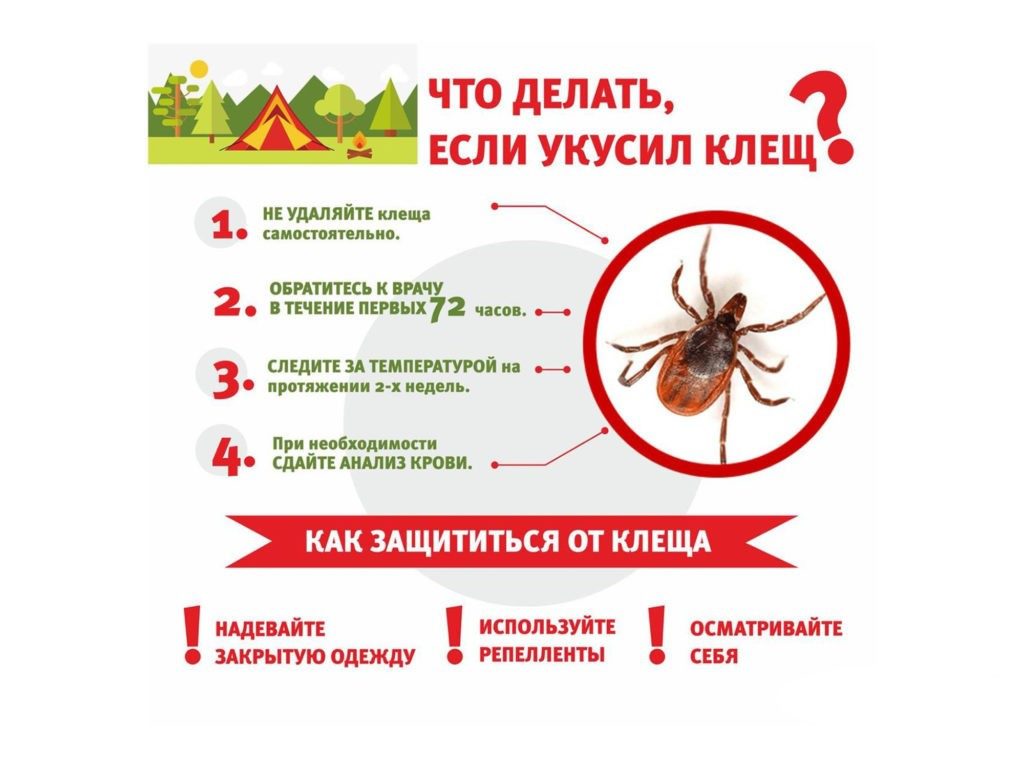

Что делать при укусе клеща

При обнаружении на теле присосавшегося клеща, его не нужно отрывать или раздавливать. Самое верное решение — обратиться за медицинской помощью. Однако не всегда есть возможность быстро доставить пострадавшего в больницу.

При грамотном выполнении процедуры извлечь клеща можно самостоятельно без негативных последствий. Порядок действий будет такой:

- Вымыть руки с мылом и обработать антисептиком место укуса.

- Взять пинцет с острым концом и захватить паразита как можно ближе к хоботку, которым он впился в кожу. Не следует использовать крем, масло, вазелин и другие средства, которые не помогают, а лишь усугубляют ситуацию.

- Осторожно потянуть клеща, вращая против часовой стрелки.

- После извлечения насекомого нужно проверить, не остались ли его части под кожей.

- Поврежденную область снова обработать антисептическим средством.

- Клеща поместить в чистую емкость с влажной ваткой и закрыть крышкой.

Лучше как можно раньше доставить паразита в лабораторию для исследования на наличие инфекции. Его можно хранить в холодильнике не дольше трех дней.

Чтобы убедиться в отсутствии заражения опасным вирусом, человеку также следует сдать анализы до появления характерных симптомов. При необходимости, врач-инфекционист назначит профилактическое лечение.

Возможные осложнения и последствия клещевого энцефалита

Если инфекция проникает в мозговые оболочки, у пострадавшего развиваются осложнения в виде:

- отека головного мозга,

- атрофии мышц, парезов и параличей конечностей,

- нарушения дыхания и работы сердца, психоэмоционального состояния,

- речевых расстройств,

- спутанности сознания,

- кровоизлияния в ткань головного мозга,

- комы.

Кроме этого, возможны косметические дефекты — косоглазие, асимметрия лица и т.д. Когда присоединяется бактериальная инфекция, появляется воспаление легких, почек и других жизненно важных органов и систем организма.

Прогноз и профилактика клещевого энцефалита

Не все клещи заразны, а если происходит заражение, то чаще

клещевой энцефалит переносится легко. Если же болезнь получает развитие, то

около 10–20% пациентов после осложненной формы заболевания имеют

продолжительные нейропсихологические проблемы со здоровьем.

Врачи рекомендуют проходить плановую профилактику клещевого энцефалита — вакцинацию. Она считается лучшей защитой от болезни. Прививки делаются двукратно по схеме, с перерывом не менее месяца. В течение двух недель вырабатывается иммунитет. Последующая ревакцинация проводится через год, а затем каждые 3 года.

Также существуют экстренная схема, которая предполагает введение сразу двух доз вакцины с двухнедельным промежутком. Третью прививку делают через год.

Профилактика клещевого энцефалита заключается в соблюдении простых правил:

- В период активности клещей не посещать лесные и парковые зоны.

- При планировании пикников и прогулок на природе одеваться в одежду, прикрывающую все тело.

- Пользоваться специальными средствами — репеллентами, в составе которых есть вещества, отпугивающие клещей.

- После возвращения из леса и парковых зон проводить тщательный осмотр кожи, особое внимание уделяя «любимым» местам клещей — шее, подмышечным впадинам, подколенным ямкам, паху.